NOTICIAS

LUIS CAJAL

El pintor Luis Cajal -nacido en Zaragoza y, después de sus estudios en los Escolapios, vecino de Madrid desde 1934- vuelve a exponer en la capital de España. Luis, artista de rara puntualidad, repite que «vuelve» a Madrid cada dos años, en las elegantes galerías del barrio de Salamanca. Tras la inauguración de todas sus…

LUIS CAJAL Y EL ARTE DEL BODEGÓN

Presente a través de la historia de la pintura, desde la más clásica a la más moderna, el bodegón se adapta a la personalidad de cada autor y, pese a cambios y modas, mantiene unas características de composición y elementos (utensilios, verduras, frutos, flores, cacharros, caza e incluso libros y otros objetos) cuya ordenación y…

PROFUNDIDAD DEL PAISAJE

Podríamos establecer una división del paisaje español en dos grandes linajes de realizaciones:Por un lado apreciaríamos la obra de los artistas para los que el paisaje es simplemente una buena disposición de perspectivas, contrastes y accidentes de la naturaleza totalmente desprovistos de una tensión íntima. En segundo aspecto, veríamos en toda aquella pintura una específica…

PERIPECIA DE LA FIGURA

La segunda concentración de aciertos de esta pintura se encuentra en la diversidad y en la armonía con las que se lleva a cabo un género ampliamente difundido: la figura. Rehuyendo lo adverbial y lo anecdótico, planteándose desde firme categorías estéticas y humanas, esta pintura nos ofrece toda una larga definición de los sentimientos esenciales…

MAGIA DEL OBJETO

La flor, el bodegón, la naturaleza muerta, son otras instancias en las que Luis Cajal cumple, despliega su oficio de maestría proporcionándonos unas imágenes de suave y serena firmeza en torno de las cuales parecemos sentir un aliento mágico de extraña densidad e inusitada poesía. Estas flores y estos objetos son emisarios de actitudes humanas,…

DEL SONETO EN LA PINTURA DE LUIS CAJAL

Hablar de la pintura de Luis Cajal es tan difícil como hablar del color del mar sin añadirle más matices que los reales. Cajal es un pintor tan a fondo del oficio, que adjetivar su obra como tan excelsamente bien hecha que parece la de un Vermeer español en el que se ha filtrado la…

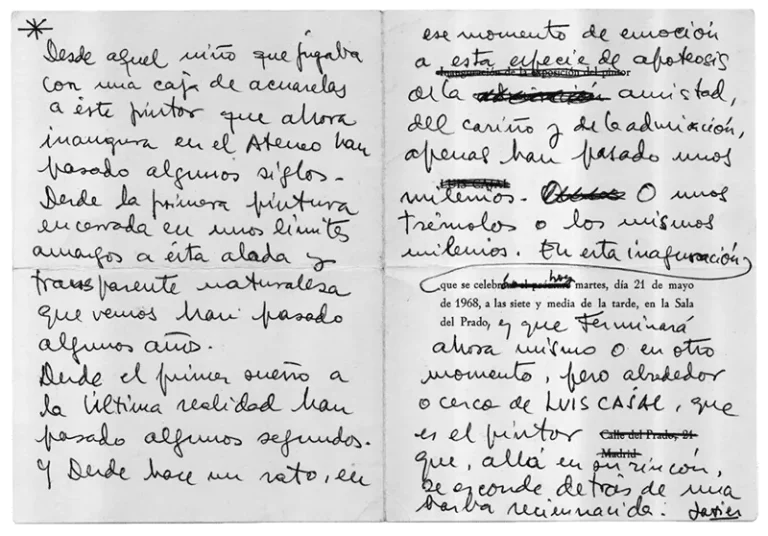

JAVIER RUBIO

Hace tres años estrenaba la Galería Drouand, de París, una nueva modalidad de venta: la pintura «a prueba». El comprador podía «convivir», sin compromiso, con el cuadro durante un mes. Si después de este plazo, el cuadro, el hombre y el lugar «estaban de acuerdo», se realizaba la compra «en firme». Y es que a…

M. A. GARCÍA VIÑOLAS

El mundo es azul en la pintura de Luis Cajal. Un azul múltiple y modulado que va envolviendo a los demás colores con que ha determinado el pintor una realidad sencilla para que así quede sometida al sueño de una atmósfera poética y amable. Si hay aquí un color que dialogue con ese «azul Cajal»…

REVISTA GOYA

La multitud de formas que adopta la expresión permite hablar aquí de un pintor al que clasificar de expresionista sería equivocado. Luis Cajal es un artista equilibrado entre el rigor de la forma y la distorsión de la expresividad. La situación de su arte en el fiel de la balanza le permite construir sólidamente sus…

EL TIEMPO DORMIDO

Hay pintores que encuentran un instante en el tiempo, lo apresan, y permanecen en él, como Serny en la ”belle époque” y Juan Esplandiú en el Madrid de los años veinte. Hay otros, como Luis Cajal, que eternizan el instante y el motivo, para darnos la justificación plástica de un ayer inconcreto. En él caben,…

LUISCAJALLUIS

Se había detenido una mañanaa la orilla del aguay fue cerrando lentamente los ojos mientras el mundose desnudaba.Luego vino la luna y todo eso, y el movimiento y lallama,y los rojos del tiempo y la oscuridad de la crisálida;pero él había asistido ya en su jornada,única y mágica,a las bodas de la luz con la…

VERSO Y REVERSO

¿Quién pinta con azulgrís?Luis.¿Quién con azul abisal?Cajal.¿Y qué hace con los azules?Tules.¿Y con los ultramarinos?Vinos.¿Con los azules prusianos?Manos.¿Con los tonos azulencos?Cuencos.¿Y con los azulidores?Flores.¿Con azules submarinos?Pinos.¿Y con el azul de aurora?Flora.¿Con azules y tristezas?Cabezas.¿Y con azul y amarillo?Tomillo.¿Con tréboles y un azul?Ful.¿Con lapislázuli y yedra?Piedra.¿Con añil y aguamarinas?Esquinas.¿Con lazulita verdosa?Otra cosa.¿Con cerúleo perfil?Un atril.¿Qué hará…

POETA MARINERO

A un pintorA un poetaA un amigoEn el fondo oscuro de tu almanueva, se dibujan las huellas repe-tidas de tu carabela de oro, capitán;marinero de fe y de sueño conquista-dor del extraño continente que allá,en el borde del mundose hunde a cadacrepúsculo en una teoría de angustiasinfinitas…de adioses…de esperan-zas…de nostalgias…todo viejo enla brújula nueva de…

RETRATO

Hombre que llevas la corbata verde,pintor de medianoche, sibaritade todos los colores agresivosy de todas las formas siemprevivas,en bidimensional y blanco mundotú disecas volúmenes y gritascon bravos amarillos tu disgusto,con rojas pinceladas tu alegría.Hombre que estrenas un bigote nuevopara cada muchacha que te mira,amador de la luna adolescente,pintas de pié, pintas sentado, pintasen las nubes…

SONETO

El ocio en Luis Cajal rejuveneceantiguos ritos de color y forma.Con todos los pedazos de la normanuevo paisaje de la tela crece. Azul marina nueva se estremecey en nueva creación vieja transforma,-negro, amarillo- gigantesca hormapara sueños tan vastos él merece. Cuando el Tiempo, que todo lo destruye,ciegue sus ojos, por los cuales bebeen claras fuentes…

SONETO

Escrito mientras Luis Cajal pintaba Duelo de sol y viento, la mañanadetrás de los cristales sorprendidatiene perfil de novia ya vencidapor siete duros besos de semana. Cortan silencios con la silba vanalas turbas galloferas, y la Vidase repite distinta con desganaen pareja de Amor adormecida. Domingo igual, por siempre eternizadopor el Arte que todo lo…

POEMA EN FORMA DEMICROSURCO Y MADRUGADA

Los ángeles en fuga,en rebeldía,los ángeles, hacia otra guerra,hacia otraguerra contra Dios y guerra,por serpor derrocar,por ocupar el puerto,por iniciar el ciclo, nuevamente,por ser, por ascender, por estar siendoen el escalafón, en rebeldía,por ocupar su puerto, en el retornoeterno, en rebeldía,los ángeles en fugade un cuadro en pinceladas,en nervio, en discusión,en melodía,los ángeles del cuadroy…

LOS HIJOS CALCULADOS

Los hijos calculadosen una ordenadoraen cerebro electrónicoen Ofinopapel milimetradoen planingecuacióny logaritmoen fechasy horasen controldel pulso y del espasmoen quinquenioscalculado en ascensoshoras extraordinariasen hijos potencialesen númerosen presupuesto familiaren permisode veranohijos de sábadohijos, los hijos calculadosen esquemalos hijos de la ficha perforadadel resultadodel problema.Del odio. 25-26 de noviembre de 1967M. Rubios

TIEMPOS

Quizá serán las docequizá serán las nubesquizáserán los tiempos de viviro más cercao más en el futurodel tiempo que es(el mismo)aunque a distinta horaquizá (las doce)de ayer o de mañanay revivir(pesan)de nuevo, y son los dequizá, o seránlas doce(tres y media)del tiempoy de seguirel tiempo el pulsoen cada tiempo muertode cada uno, (doce)y de todos…

EPÍSTOLA PARA UN 28 DE OCTUBRE PRÓXIMO PASADO

Querido amigo Luis: ya no te escribosobre corbatas verdes agresivas,sobre mágicos árboles estáticos,ni sobre grises madrugadas lívidas,ya no busco los ecos juvenilesni a tiernas bestezuelas hago lírica,ni me demoro en el fracaso antiguo,ni sueño en grande cúpula francisca. Y si miro hacia atrás y hacia adelantees con la mísmida mirada mía,equivocada o cierta, la miradaque…